Biblioteca de los cuidados

Esta biblioteca, curada en colaboración con Belén Gómez de la Torre, opera y ofrece oportunidades para continuar la travesía del cuidado que empezamos revisando una serie de terminología de la economía femininista en la primera parte de la exposición. Así, ambiciona animarte a que profundices en los contenidos por medio de una diversidad de recursos, muchos de ellos de libre acceso y que habitan en internet, y que hemos seleccionado pensando en el universo de los cuidados. Hemos dividido esta biblioteca en dos alas principales: la primera contiene recursos artísticos, musicales y audiovisuales; y la segunda, libros, artículos y entrevistas.

ARTE, MÚSICA, CINE Y VIDEO

- Almendra Tamariz, Ana Sofía Imafuku, Estelí Vela y Fatima Ordinola. Ilustraciones sobre las brechas de género aún existentes en el Perú. (2021)

Estas cuatro ilustraciones, elaboradas en colaboración entre las artistas Almendra, Ana Sofía, Estelí y Fátima, toman como punto de partida las alarmantes cifras de brechas de género aún existentes en el Perú, que se han incrementado por la división del trabajo durante esta cuarentena. Publicadas en Instagram en el marco del Día Internacional de la Mujer, estas producciones visuales son un testamento de lo necesario que es visibilizar las cifras de brechas entre hombres y mujeres en cuanto al trabajo doméstico, acceso a altos cargos y participación política, en la economía informal y el acceso a la educación. El cuerpo de trabajo colectivo construye un imaginario visual que habla de la cotidianidad de las mujeres peruanas para poder esbozar formas colectivas de cambiar esos futuros inciertos en horizontes de diversidad y equidad.

- Belén Gómez de la Torre. Paisaje doméstico. (2020)

“Paisaje doméstico” es un ejercicio de valorización de la escucha de la cotidianidad como ejercicio afectivo y de cuidado. A través de la yuxtaposición de sonidos en los espacios íntimos que definieron la deriva del día a día durante el periodo de confinamiento, Belén entremezcla diversas fuentes que ofrecen un paisaje crítico sobre su rutina doméstica como madre soltera, profesora y estudiante. Una de las estrategias que emplea para poder ocuparse del mantenimiento del hogar y al mismo tiempo estar al día con lecturas es el empleo de una herramienta conocida como “VoiceOver”, la cual lee los contenidos de los textos en una voz electrónica. Es así que fragmentos del texto Confabulando desde la cocina de la teórica feminista Silvia Federici se entremezclan con estrofas de Mirándote a los ojos del cantante español José Luis Perales. El colapso de sonidos, nos dice Belén, “resignifica en el contexto haciendo alusión a las dinámicas de control del patriarcado frente a la sublevación de las mujeres.” De esta manera, la escucha de la cotidianidad personal en este “Paisaje doméstico” se configura como herramienta de cuidado personal para reconocer las contradicciones y riquezas de la vida de una madre soltera.

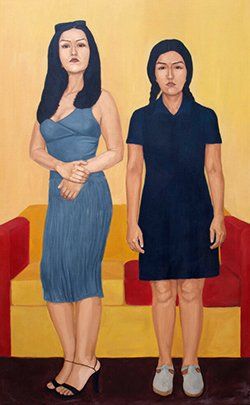

- Claudia Coca. Búmeran (2002) y La otra (2002)

En “Búmeran” y “La otra”, Claudia Coca pone en evidencia un pensamiento colonizado que sigue operando en el Perú (racial, cultural, de género, etc.). Ambas formaron parte de la exposición “¡Qué tal raza!” en la Galería Fórum hacia el 2002 y son reflexiones de nuestra historia social. Presentadas poco después de la destitución de Alberto Fujimori y un poco antes de la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, estas obras sientan un momento bisagra de nuestra historia donde muchos como ciudadanos nos encontramos pensando sobre las relaciones entre quienes habitamos este país. “Bumerán” alude al estado de ansiedad y constante actitud de ataque y defensa que dejó por mucho tiempo heridas en las maneras en que nos relacionamos los unos con los otros. En la pintura vemos una mujer que puede ser interpretada tanto como una militar o como una guerrillera. Esa multiplicidad de interpretaciones alude a la forma en que muchas poblaciones interpretaban el ataque, que provenía tanto de terroristas como de militares. Como señala la artista: “todes tenían el mismo color de piel; sin embargo, el poblador del Ande siempre será el más vulnerable porque no solo su color lo define, sino también su cercanía al origen indígena. Una guerra de todes, contra todes, entre iguales.”

En “La otra” establece un diálogo crítico con la serie fotográfica homónima de la artista peruana Natalia Iguiñiz (2001). La artista se retrata como jefa y empleada, siguiendo el binomio en los retratos de Iguiñiz. Así encarna ella misma el conflicto racial y de clase que estructura las relaciones con el trabajo doméstico remunerado en el país. Vale reproducir la interpretación de la artista Susana Torres sobre dicho trabajo: “La otra es precisamente el título con que Coca se apropia de una exposición reciente de Natalia Iguiñiz. Y la radicaliza: es ahora la artista quien aparece en simultáneo como empleada doméstica y empleadora. Patrona y sirvienta mimetizadas en sus apariencias pero opuestas en sus actitudes. Sueños y pesadillas en un mismo juego de roles, en una misma actriz, en una misma semblanza y cuerpo. ¿Quién manda a quién?”

- Daniela Ortiz. Habitaciones de servicio. (2013)

Conocidas también como “cuartos de servicio”, estos espacios usualmente consisten en áreas sumamente pequeñas en proyectos arquitectónicos residenciales, los cuales pocas veces cuentan con ventanas propias y son solo accesibles a través de la entrada por otros cuartos, usualmente la cocina o lavandería, e históricamente destinada como habitación de la trabajadora del hogar. En este proyecto, Daniela Ortiz, realiza un análisis arquitectónico de las “habitaciones de servicio” de 16 casas pertenecientes a la clase alta limeña. El trabajo resalta la dimensión y ubicación de esta área, poniendo en evidencia tanto las precarias condiciones laborales de dicho trabajo, como el rol del diseño y la arquitectura en la perpetuación de la desvalorización del trabajo doméstico y de cuidado. El proyecto está acompañado por un video documental donde vemos el primer día de trabajo de una trabajadora del hogar. En él, la empleadora enumera las labores que deberá realizar a lo largo de la jornada laboral y le enseña su habitación. Este recorrido visual evidencia la jerarquía de escalas establecidos entre los diversos espacios del hogar de uso privado de los empleadores en comparación con la “arquitectura de servicio”.

- Genietta Varsi. Todos mamamos la misma mama. (2017)

En “Todos mamamos la misma mama”, la artista realiza una crítica al capitalismo y al cuerpo como máquina de reproducción al construir un ensamblaje de autoproducción y autoconsumo de leche. La estructura visibiliza las formas en que los cuerpos lactantes han sido instrumentalizados como máquinas de reproducción y cuidado, y cómo la leche, a través de la industria de lácteos, se ha convertido en moneda de cambio que explota ideas del cuidado, crianza y crecimiento. De este modo, se transforma en su conjunto en una máquina de insumos. “Es así que el cuerpo humano es una industria más al servicio del capitalismo. Nuestros cuerpos son productores, productos y consumidores. Como cuerpo-productor producimos desechos, objetos, ideas, placer, dinero, producimos leche”, relata la artista.

- Exposición "Hijaedades subversivas". Curada por Julia Pérez Schjetnan para Obras de Arte Comentadas (2021)

“Hijaedades subversivas” es el proyecto curatorial de Julia Pérez Schjetnan. A través de seis obras de artistas mexicanas que exploran la subjetividad de ser hija, indaga en distintas dinámicas de dejerarquización de la familia a través de los cuidados entre mujeres. Las obras seleccionadas son evidencia de que la maternidad se vive desde diversas aristas; en este caso, es vista desde la experiencia de la hijaedad.

- Kathryn Páucar. Solitaria. (2020)

“Solitaria” es un homenaje a diversas formas de supervivencia al agotamiento mental y físico generado por las labores de crianza y cuidado como madre soltera durante la pandemia de la COVID-19. El video presenta una grabación de pantalla en la cual Kathryn juega una partida virtual de “solitario”. La aparente paz del juego es irrumpida por los subtítulos que transparentan los pensamientos de la autora, en relación a lo cansado y solitario que puede ser criar, y los diversos sonidos de fondo que definen la cotidianidad de la crianza de una niña de casi tres años. El video es un testimonio de la pobreza de tiempo que sufren muchas mujeres, presente en los escasos momentos de ocio que Kathryn encuentra en su día a día, y visibiliza el impacto en la salud física y mental que puede tener la carga desigual sobre el cuidado entre hombres y mujeres.

- La lá. Paracas caverna. (2019)

En “Paracas caverna”, Giovanna Núñez describe la enajenación que vive una mujer frente al trabajo doméstico invisibilizado y cómo, debido a la pobreza de tiempo, pierde su identidad. “Esta canción es un llanto por la vida doméstica donde perdí la identidad, perdí el cuerpo, la salud… En este tema le pido a la Paraca, la tormenta de arena, que me esconda para escapar de esta prisión que es el hogar: patriarcal”, nos dice la artista. Esta canción opera también como evidencia del costo que tienen las economías invisibles en las mujeres, particularmente en la salud física y mental.

- María Abaddon. 45 mil soles. (2019)

La obra de Maria Abbadon “trata principalmente sobre la fragmentación del cuerpo y los actos y espacios rituales para guardar luto”, según la propia artista. En “45 000 soles” vemos esculturas que representan el cuerpo mutilado, fragmentado y recompuesto. Estas retratan su experiencia en el parto y posparto, donde sufrió violencia obstétrica. El título alude al costo total del proceso de gestación y alumbramiento en el sector de salud privado peruano. La cifra señala cómo los úteros y los neonatos están a la merced de los procesos de privatización del cuidado y acumulación económica. Como expone Silvia Federici sobre el rol de la procreación en el sistema económico actual, “los úteros se transformaron en territorio político, controlados por los hombres y el Estado: la procreación fue directamente puesta al servicio de la acumulación capitalista”. (Silvia Federici, Calibán y la bruja: Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, 2004).

- Natalia Iguiñiz. Road Movie. (2015)

“Pequeñas historias de maternidad” es el proyecto de vida, investigación y curaduría de Natalia Iguiñiz. Expuesto en tres instancias (la primera en el 2005, la segunda hacia el 2008 y la tercera en el 2015), el proyecto reflexiona en torno a la maternidad poniendo en evidencia las condiciones materiales de este trabajo a través de la obra de la misma artista y de otros colegas que investigan las narrativas impuestas sobre la maternidad. Sobresale en dicha trilogía de muestras el video “Road Movie”. En él se observan en vista aérea, a lo largo de siete minutos, unas manos que tratan de organizar y darle orden al infinito número de objetos de diversas categorías que conforman el universo de la crianza. El desborde de objetos que caen a medida que se logra obtener un tipo de orden alude al trabajo continuo que demandan el cuidado y la crianza.

- Ralph Bauer. dice, sagt, says: Afiches para Hannah y Marcel. (desde el 2009)

“dice, sagt, says: Afiches para Hannah y Marcel” es un proyecto del diseñador y artista alemán residente en Perú, Ralph Bauer, que reflexiona sobre el lenguaje y el diseño gráfico a partir del diálogo con sus hijos Hannah y Marcel en los tres idiomas en los que se comunican en su entorno familiar. En la oportunidad de su exposición en el 2019, se mostró 19 afiches que mezclaban los idiomas alemán, inglés, español en un entramado mucho más complejo de los lenguajes virtuales y locales en el Perú. El resultado no es solo la búsqueda del juego con las palabras a través de sus mezclas, construcción y deconstrucciones, sino también una exploración de los nuevos lenguajes que emergen en esta convivencia con los modos digitales de expresión —como los emojis— en espacios afectivos. El proyecto, que empezó en el 2009 y todavía continúa, es testimonio del rol que las nuevas paternidades pueden tener en las prácticas del lenguaje y la participación activa en la crianza.

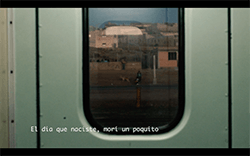

- Violeta Rodríguez. La violencia que no ves. (2020)

En este video, Violeta Rodríguez confiesa, a través de una carta íntima a su hijo, su experiencia de violencia obstétrica a lo largo del proceso de gestación y parto detrás de su nacimiento. Pone en evidencia además las narrativas que impiden revelar las experiencias negativas vinculadas a la maternidad y que van contra de la visión romantizada y moralizada del ser madre: muchas solo sienten culpa de que la maternidad pueda despertar un rango de emociones más complejo y contradictorio que aquel que se desprende del discurso de maternidad edulcorado desarrollado por el Estado, la publicidad y la Iglesia Católica.

- Yaré Colán. El trabajo doméstico sostiene el capitalismo. (2020)

El trabajo de Yaré cuestiona los roles y la violencia de género en el Perú a través del uso del bordado y arpillería sobre objetos encontrados que se manifiestan como símbolos de la cotidianidad de muchas mujeres. En “El trabajo doméstico sostiene el capitalismo”, Yaré interviene un par de guantes látex rosa, empleados para la limpieza doméstica. Al bordar esta frase en la misma materialidad de los guantes, revela la violencia encriptada sobre estos objetos feminizados. En palabras de la artista, el tejido en esta tipología de objetos le permite presentarlos con “una carga emotiva desde el testimonio propio o de otras mujeres.”

LIBROS, ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS

- Alicia Murillo. Entrevista: Elena Couceiro, “Entrevista con Alicia Murillo: “No somos culpables de las violencias que recibimos, pero sí que vamos a ser agente motor de cambio” en United Explanations.org (febrero 2018)

En esta entrevista, Murillo nos invita a repensar la maternidad como acto político, en la línea de las maternidades subversivas, como la necesidad de la crianza colectiva; también, a repensar el concepto de familia, las protestas, etc.

- Amaia Pérez Orozco. Libro: Subversión feminista de la economía. Sobre el conflicto capital-vida, Traficantes de sueños, Madrid. (2014)

A través de una detallada evaluación del lenguaje y los conceptos que se desprenden de una construcción ampliamente binaria de las sociedades contemporáneas, Subversión feminista de la economía detalla las bases de un sistema económico fundado en la división sexual del trabajo. Tomando como punto de partida la identificación de una estructura injusta que predica mitos de desarrollo y riqueza, Amaia Pérez Orozco nos ofrece diversas lecturas desde las cuales la transformación del lenguaje sirve de importante herramienta para subvertir sistemas económicos.

- Amaia Pérez Orozco y Silvia L. Gil. Libro: Desigualdades a flor de piel: Cadenas globales de cuidados. Concreciones en el empleo de hogar y articulaciones políticas, ONU Mujeres, Madrid. (2011)

Este libro emerge de las problematizaciones transnacionales sobre las cadenas globales de cuidados que se emprendieron desde el Centro de Capacitaciones de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer entre 2008 y 2010. El libro considera los aportes de diversos actores en Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y España. De esta manera, se convirtió en uno de los recursos bibliográficos más importantes sobre la globalización de los cuidados que atiende la realidad específica de las mujeres migrantes. Este texto es un importante punto de partida para las discusiones transnacionales sobre la terminología empleada en el universo de los cuidados y su entendimiento como motor de cambio.

- Anna Puigjaner. Entrevista: “Anna Puigjaner: 'La cocina se ha utilizado como una herramienta política durante el siglo XX'” en ArchDaily, Canal de YouTube. (mayo 2018)

En esta entrevista conducida por la plataforma web de arquitectura y diseño ArchDaily, la arquitecta española Anna Puigjaner expone sus investigaciones en el trabajo doméstico a raíz del pensar las afectaciones políticas y sociales de la cocina en la vivienda moderna. Destaca su prioridad de hablar sobre la diversidad de experiencias sociales que existen como puntos ciegos e invisibilizadas por el diseño y la arquitectura que insisten en la composición de la familia nuclear que habita una vivienda. La propuesta de Puigjaner radica en la colectivización de procesos y servicios para acercarnos a modos más óptimos y diversos de construcción de los espacios que habitamos.

- Anna Puigjaner. Artículo: “Kitchen Stories” en e-flux, architecture, future public. (septiembre 2017)

En este artículo, Anna Puigjaner presenta las reflexiones de sus investigaciones sobre organizaciones y procesos de colectivización alrededor de la comida y descentralización de la cocina. A través de los casos de estudios de comedores comunitarios y populares en México, Perú, Canadá y Japón, la autora discurre sobre el poder de la organización colectiva del cuidado como medio para reformular las estructuras de la ciudad y la distribución de los cuidados.

- Belén Gómez de la Torre. Artículo: “Silvia Federici: mujeres, trabajo y filosofía” en Solar, Año 15, Volumen 15, Número 1, Lima, págs. 65 – 79. (2020)

En este artículo, Belén Gómez de la Torre presenta el trabajo de la pensadora y activista Silvia Federici (Parma, 1942). Empieza presentando el concepto de “patriarcado del salario” para luego revisar la situación del trabajo doméstico (del cuidado y reproductivo) en el Perú y, finalmente, vincularlo con el trabajo que nos toca como mujeres filósofas hoy.

- Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Libro: Gaby Velasco (edición), 25 años de feminismo en el Perú: Historia, confluencias y perspectivas. (2004)

En el marco del vigésimo quinto aniversario del Centro Flora Tristán, se organizó el Seminario Nacional 25 años de Feminismo en el Perú para reflexionar sobre el feminismo de la segunda ola. Se propuso repensar el movimiento feminista a partir del testimonio y la reflexión de sus protagonistas, de la experiencia vivida, de los procesos compartidos y de los nuevos contextos.

El texto incluye ponencias sobre la historia del feminismo en el Perú, el feminismo y la academia, el movimiento feminista peruano en relación a otros movimientos, el feminismo en relación al Estado, el feminismo y el aborto, el feminismo y las jóvenes, y finalmente, los nuevos retos del feminismo.

- CEPAL. Reporte: “La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad”. (2021)

En los primeros días de febrero de 2021, este informe de la CEPAL reveló una estadística que señala el impacto que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en la lucha hacia la autonomía económica de las mujeres: este contexto ha generado un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la América Latina. El informe señala diversas brechas, como la digital, como agenda principal para tomar en cuenta en las políticas de recuperación.

- Cristina Carrasco Artículo: “La economía feminista. Un recorrido a través del concepto de reproducción” en Ekonomiaz N.º 91, 1.º semestre. (2017)

Este artículo revisa los principales debates, desafíos y problemas que han desplazado conceptualmente a la economía feminista, desde la discusión sobre el trabajo doméstico hasta la idea más reciente de sostenibilidad de la vida. Su hilo conductor es la idea de reproducción. Carrasco plantea una crítica a los modelos reproductivos elaborados por algunas escuelas en economía y muestra la necesidad de la recuperación del trabajo doméstico.

- Corina Rodríguez Enríquez. Artículo: “La cuestión del cuidado: ¿el eslabón perdido del análisis económico?” en Revista Cepal, 106. (abril 2012)

La economista argentina Corina Rodríguez Enríquez forma parte de una generación de académicas que trabajan muy de cerca con diversas agencias internacionales en búsqueda de la generación de políticas fiscales y sociales que ofrezcan protección social y una justa distribución de ingresos a las mujeres en Latinoamérica. Así, muchas de sus investigaciones se concentran en cuestionar la teoría económica a través de la aplicación de aportes de la economía feminista y políticas de éxito trasnacional para garantizar la autonomía económica de las mujeres.

- Defensoría del Pueblo, Perú. Informe: “Violencia obstétrica en el Perú” en Serie Igualdad y no Violencia Nº013 Autonomía física, Lima, Perú. (noviembre 2020)

Dicho informe introduce el marco jurídico internacional sobre violencia obstétrica y ubica la problemática dentro de un marco normativo nacional. Así, lleva a cabo un ejercicio comparativo sobre cómo se sitúa legalmente la violencia obstétrica en Latinoamérica. Presenta además testimonios de diversos actores claves involucrados en este tipo de casos. El documento reconoce, así, los diversos desafíos institucionales en materia de violencia obstétrica como deficiencias en las iniciativas y proyectos de ley truncos que anhelan lograr un parto humanizado.

- DEMUS - Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Publicación: “Informe Jurídico sobre esterilizaciones forzadas ocurridas en el Perú, años 1996-1998. En el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del gobierno peruano”, Ministerio de Salud. (2008)

Durante los años noventa, muchas mujeres fueron esterilizadas contra su voluntad e incluso murieron al ser intervenidas quirúrgicamente en el marco del Programa nacional de salud reproductiva y planificación familiar 1990- 2000 del Gobierno del Perú. En este informe se exponen, en la primera parte, las investigaciones desde la sociedad civil, los informes defensoriales, las acusaciones al Congreso de la República y las investigaciones del Ministerio Público. En la segunda parte, se presenta la calificación de las “esterilizaciones forzadas” en el caso peruano como delito de genocidio o de lesa humanidad y cómo se aplicaría el principio de legalidad y de prescripción en este caso.

- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Documento: Perú: “Brechas de Género, 2019: Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres”, Lima. (diciembre 2019)

El documento presenta diversos indicadores de brechas de género de acuerdo a distintas convenciones establecidas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, desagregados por departamentos a nivel nacional. A lo largo de nuevo capítulos, este documento incluye valiosa información en relación con índices de desigualdad de género, autonomía de las mujeres peruanas, tasas poblacionales de mujeres, equidad de género en la salud, educación e igualdad de género, empleo remunerado e ingresos, brecha digital de género, violencia de género y la mujer en actividades agropecuarias. Este texto ha sido un valioso punto de partida para muchas de las estadísticas compartidas en la infografía en “Prisioneras del amor y el costo de otras economías invisibles”.

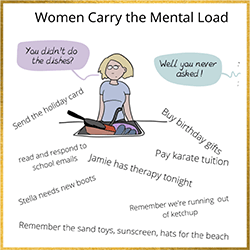

- Jo-Ann Finkelstein. Artículo: “It’s All in Her Head (and it’s Exhausting)” en The Feminist Parent. (febrero 2021)

Este artículo define lo que ahora llamamos “carga mental” (“mental load”), también conocida como trabajo cognitivo o trabajo de preocupación, el cual afecta en particular a las mujeres. Dicha carga “lleva consigo esa interminable lista de tareas pendientes en la cabeza. Es recordar qué se debe hacer y cuándo, quién debe estar dónde y cuándo, delegar todas las tareas a los miembros respectivos de la familia y asegurarse de que realmente se hagan. También puede incluir trabajo emocional, es decir, ser el que escucha, consuela y resuelve problemas” (Finkelstein, 2021). El artículo se plantea también como una herramienta de apoyo para mujeres que desean comunicar a sus parejas, familiares y otras personas, involucradas o no en el sostén doméstico, la necesidad de visibilizar este tipo de trabajo comúnmente invisibilizado.

- Joana Abrines. Documental: Soy Cámara online: Maternidades subversivas. (2017)

En este capítulo de la serie Soy Cámara online, Joana Abrines entrevista a diversas pensadoras y creativas alrededor del planteamiento y la construcción de distintos modelos de maternidad que se ubican desde el goce y el placer del cuerpo. El documental incluye entrevistas a la artista y activista feminista María Llopis, la escritora y socióloga Orna Donath, y la escritora Brigitee Vasallo.

- Karina Ramacciotti, Gabriela Nelba Guerrero y Marcela Zangaro (editoras). Libro: Los derroteros del cuidado, Departamento de Economía y Administración, Universidad Nacional de Quilmes. (2019)

Los derroteros del cuidado, publicado por la Unidad de Publicaciones del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes, reúne diez artículos que dan cuenta la estrechez de diversas categorías teóricas para entender las implicaciones sociales y personales del cuidado en Argentina. La publicación se enmarca dentro de los esfuerzos desde la academia que se informan de las teorías feministas para la reconfiguración crítica de la economía como disciplina. Estas lecturas sobre las actividades económicas responden a las relaciones de género, familiares y políticas y económicas. Así, el libro toma como hito histórico en el tejido social argentino el movimiento #NiUnaMenos, que desencadenó directamente diversos paros internacionales de mujeres y así diversos y múltiples reflexiones sobre la esfera privada.

- Karina Inés Ramacciotti. Artículo: "Cuidar en tiempos de pandemia." En Descentrada. Revista interdisciplinaria de feminismos y género 4, no. 2. (2020)

Karina Ramacciotti continúa las reflexiones que inició en el libro Los derroteros del cuidado. Esta vez aplica los aportes de la economía feminista para entender cómo las crisis sanitarias cambian radicalmente el entendimiento social de la labor reproductiva en el entramado actual de relaciones de género, familias, comunidades y relaciones económicas. En este artículo, pone en tela de juicio el eslogan de protección promovido por el Estado argentino. Se analizan las formas en que la sobrecarga de trabajo de cuidado no remunerado durante la pandemia ha afectado a mujeres y a aquellas dedicadas al trabajo de cuidado remunerado, específicamente, el impacto en enfermeras.

- Leda Pérez. Documento: ¿Al fondo del escalafón?: un estado de la cuestión sobre el trabajo doméstico remunerado en el Perú en Documento de Discusión Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. (febrero 2015)

En este documento, Leda Peréz analiza la normativa nacional e internacional de los trabajadores del hogar y la brecha de género que esta revela. El texto provee un interesante análisis sobre la discriminación histórica y desproporcionada que enfrenta el sector de trabajadoras domésticas en el Perú. Asimismo provee, a través de una revisión detallada de diversas bases de datos sobre el trabajo doméstico remunerado, una reflexión sobre el estado del marco normativo del trabajo doméstico local. Ello es de utilidad para trazar rutas de seguro laboral y justa paga para la población vulnerable que suele componer el grupo sociodemográfico que desarrolla este tipo de trabajos.

- Leda Pérez (editora). Libro: La economía del cuidado, mujeres y desarrollo: perspectivas desde el mundo y América Latina, Fondo Editorial Universidad del Pacífico, Lima. (2019)

El libro está dividido en tres secciones maravillosamente tituladas “¿Cómo terminamos en la cocina?”, “Cuidado (y tiempo) como bien común” y “No sobre nuestras espaldas: algunas soluciones”. Los nueve artículos que forman parte de esta edición de textos sobre la economía del cuidado en Latinoamérica consisten en una constelación de herramientas empleadas por Leda Pérez en sus clases de economía y desarrollo. Si bien fue concebido un como instrumento pedagógico, el texto es también una genial introducción para pensar la economía de los cuidados desde el Perú.

- Lorena Alcázar, María Balarin, Aurora Escudero, Andrea Román, Norma Correa Aste, Patricia Ames, Erika Busse et al. Libro: Desigualdad en la academia: mujeres en las ciencias sociales peruanas, Grupo Sofía. (2018)

El Grupo Sofía viene desarrollando importantes contribuciones en la promoción de la igualdad de oportunidades para mujeres académicas e investigadoras en el Perú desde 2014. Esta publicación forma parte de los esfuerzos por brindar evidencias de las problemáticas de género en el mundo académico de las ciencias sociales. A través de ocho capítulos, podemos acceder a las diversas investigaciones, con diferentes metodologías, sobre las inequidades de género en diversas casas de estudios y en la academia peruana. Estos valiosos testimonios y análisis conducidos por el equipo promotor del Grupo Sofía inciden en que las desigualdades de género en la academia se explican por la división sexual del trabajo todavía persistente.

- María Emma Mannarelli Cavagnari. Artículo: “Sobre la historia de lo público y lo privado en el Perú desde una perspectiva feminista” en Revista Iberoamericana, Vol. LXX, Núm. 206, págs. 141-156. (enero-marzo 2004)

Este artículo provee una interesante continuación en la investigación sobre la frase de lucha feminista “lo personal es político” a través de una construcción histórica sobre los orígenes de la vinculación de las mujeres con las entidades culturales privadas e internas. El diagnóstico conducido por la autora mapea el histórico sometimiento de las mujeres al espacio doméstico, cuyas autoridades privadas tenían rostros masculinos.

- María Emma Mannarelli Cavagnari. Artículo: “Espacios femeninos en la sociedad colonial” en La mujer en la historia del Perú (siglos XV al XX), Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, págs. 191 – 215. (2007)

En este artículo enlazado, la historiadora feminista peruana Maria Emma Mannarelli investiga las relaciones de género en el contexto de la conquista del Perú. Su investigación señala la creación e institucionalización de una doble moral y diversos códigos de comportamiento que asignaban el valor social de las mujeres en las épocas coloniales. A través de un interés y una investigación detallados sobre los espacios femeninos en la sociedad colonial peruana, la autora relata el legado histórico de las formas de poder y subordinación económica y política de las mujeres.

- María Emma Mannarelli Cavagnari. Entrevista: Revista Caretas, “Feminismo Mariemma Mannarelli Encuentro Escritoras 2020 ICPNA Juan Carlos Méndez”. (agosto 2020)

En el video enlazado podemos ver una entrevista con la autora sobre su libro más reciente La domesticación de las mujeres: patriarcado y género en la historia peruana (2018). Dicha publicación recoge una serie de ensayos que buscan trazar desde el siglo XVI hasta el presente la regulación y control de la sexualidad de las mujeres en el Perú. Así, revisa detalladamente una serie de “costumbres” locales para identificar valores políticos e ideologías religiosas que las estructuran y revelan un Estado patriarcal que ha construido un status quo que determina los roles de género en la sociedad a través de una lectura binaria de los sexos biológicos.

- Maria Llopis. Presentación: “Maternidades subversivas” en Jornadas Fuck Patriarchy, vaciador 34. (noviembre 2016)

En esta presentación, María Llopis presenta su libro Maternidades subversivas (2015) en Madrid. En él, la autora dialoga con esas nuevas madres, padres, MaPas, parteras y lactivistas para reflexionar sobre el actual modelo de maternidad. Muestra las imposiciones y contradicciones de dicho modelo y, a su vez, crea nuevos y liberadores paradigmas. Este libro tiene como objetivo mostrar distintos tipos de maternidades que han ido gestándose a la luz de nuevas experiencias y luchas: maternidades subversivas.

- María Nieves Rico y Claudia Robles. Documento: “Políticas de cuidado en América Latina, forjando la igualdad” en Serie: Asuntos de Género, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, Santiago. (2016)

Este documento preparado por María Nieves Rico, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y Claudia Robles, oficial de Asuntos Sociales de la misma División, ofrece un análisis del marco normativo internacional y nacional para el diseño de políticas de cuidado. Asimismo, propone mecanismos de diálogos y financiamiento de las políticas para poder ponerlas en práctica. La investigación revela la importancia de apostar por la igualdad de género desde el cuidado y las implicancias positivas que las políticas de cuidado podrían tener en diversas instituciones latinoamericanas.

- Mariarosa Dalla Costa y Selma James. Libro: El poder de la mujer y la subversión de la comunidad. (1975)

En El poder de la mujer y la subversión de la comunidad, editado por primera vez en 1972, Selma James y Mariarosa Dalla Costa analizan la relación entre el rol de las mujeres y el capital. Para las autoras, el trabajo doméstico de las mujeres, aislado y no asalariado, y el trabajo de los hombres socializado y asalariado son dos aspectos fundamentales de la producción capitalista, puesto que las mujeres producen y reproducen la fuerza de trabajo.

- Milagros Olivera. Crónica: “El trauma de parir” en La periódica periodismo digital feminista. (diciembre 2020)

Esta crónica sobre la invisibilizada violencia obstétrica en el Perú reúne testimonios de diversas mujeres en Lima y los contextualiza con diversos hallazgos e informes desde las instituciones de salud pública y privada en el país. Incide así en las diversas formas de violencia obstétrica desde la minimización del dolor hasta la utilización de discursos que culpan y responsabilizan a las mujeres por posibles daños físicos que los obstetras y ginecólogos puedan estar infligiendo en contra de su salud física y emocional o la del bebé. Se trata de un aparato de violencia que aprovecha que los testimonios de las mujeres no sean considerados importantes ni valiosos.

- Nancy Fraser. Libro: Fortunas del feminismo. Del capitalismo gestionado por el Estado a la crisis neoliberal [2013], traducción al español de Cristina Piña Aldao, Traficantes de sueños. (2015)

Este libro de Nancy Fraser propone una revisión histórica del devenir, logros y deficiencias del radicalismo feminista. Se posiciona así como un texto que apuesta en el feminismo como una fuerza de trabajo y lucha. La autora postula que el feminismo, a través sus críticas y evaluaciones ácidas de la reproducción social y producción de estructuras únicas de valorización del trabajo, podrá abordar las actuales crisis económicas de manera protagónica.

- Naomi Orellana. Libro: Vida de hogar, Yasna y Trio Editores. (2016)

El texto retrata la más cruda intimidad de lo doméstico y lo rutinario. La autora lanza fuerte revelaciones como que “la rutina es violencia, no la soledad” o que “la vida familiar sigue siendo una trampa viva que se alimenta de muchachas inocentes”.

- Natalia Iguiñiz. Entrevista: “Natalia Iguiñiz - Maternidades”, conducida por La Mula Reportajes y Mujeres Que Transforman. (2019)

El video enlazado consiste en una entrevista, conducida por La Mula Reportajes y Mujeres Que transforman, en donde Natalia Iguiñiz habla de su acercamiento a la maternidad y la construcción del rol materno. Por más de veinte años de carrera, el trabajo de la artista ha estado abocado a visibilizar y complejizar las experiencias de diversos grupos de mujeres en el Perú, sobre todo, el reconocimiento de la crianza, lactancia y cuidado como trabajo.

- Natacha Borgeaud-Garciandía. Artículo: “Trayectorias de vida y relaciones de dominación. Las trabajadoras migrantes en Buenos Aires” en Revista Estudos Feministas, Florianópolis, 25(2): 562, mayo-agosto. (2017)

El artículo toma testimonios de diversas empleadas domésticas y cuidadoras migrantes en Buenos Aires, entre ellas, peruanas que se dedican al trabajo de cuidados remunerado. La investigación de la autora señala la articulación de distintas relaciones de dominación como el sexo, la raza-grupo étnico y la clase. Así, los resultados son un análisis incisivo a niveles micro y macrosociales que identifica con claridad las problemáticas detrás de una cadena global de cuidados.

- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Reporte: “Hablemos de las nuevas masculinidades en tiempos de COVID-19” en Boletín del Comité para la Igualdad de Género, Reporte #5. (junio 2020)

Desarrollado por el Comité para la Igualdad de Género de la OEFA, el reporte revela los resultados de una encuesta realizada a 40 días de iniciado el período de aislamiento por la pandemia. Evidencia que son las mujeres en el Perú quienes han invertido más tiempo en las labores domésticas. En base a esta estadística, la OEFA traza recomendaciones y reflexiones para enfrentar esta “nueva normalidad” sin caer en estereotipos de género arraigados en la sociedad peruana. A través de una introducción del término “nuevas masculinidades”, la OEFA propone que en tiempos de COVID debemos reflexionar “en torno al comportamiento tradicionalmente asociado a lo “masculino”” y muestra cómo desafiarlo “contribuye a la equidad y a la disminución de la violencia”.

- ONU MUJERES. Informe: Igualdad de género: A 25 años de Beijing, los derechos de las mujeres bajo la lupa, Sección de Investigación y Datos de ONU Mujeres, traducción al español de Verónica Torrecillas. (2020)

Este informe se basa en un estudio en el cual participaron 170 países. Muestra el estado de avance en la igualdad de género durante los últimos 25 años con el fin de aportar insumos para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Las temáticas que evalúa son las siguientes:

· Desarrollo inclusivo, prosperidad compartida y trabajo decente

· Erradicación de la pobreza, protección social y servicios sociales

· Una vida libre de violencia, estigmas y estereotipos

· Participación, rendición de cuentas e instituciones con perspectiva de género

· Sociedades pacíficas e inclusivas

· Conservación ambiental, acción contra el cambio climático y construcción de resiliencia

- ONU MUJERES Centro de Capacitación. Publicación: “¿Por qué nos preocupamos por los cuidados? Colección de ensayos en español sobre Economía de los Cuidados”. (2017)

Esta publicación bilingüe contiene el material guía empleado en el curso sobre economía de cuidados, impartido por el Centro de Capacitación de ONU Mujeres desde 2014. El curso ofrece una visión global del cuidado y busca fortalecer la visibilización del trabajo de cuidado remunerado y no remunerado. A través de casos de estudio de Argentina, Camerún, Hong Kong, India, Italia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, España, Sudán y Reino Unido, doce autores investigan las normas de género que cargan a las mujeres y a las niñas con la mayor parte del trabajo de cuidado globalmente.

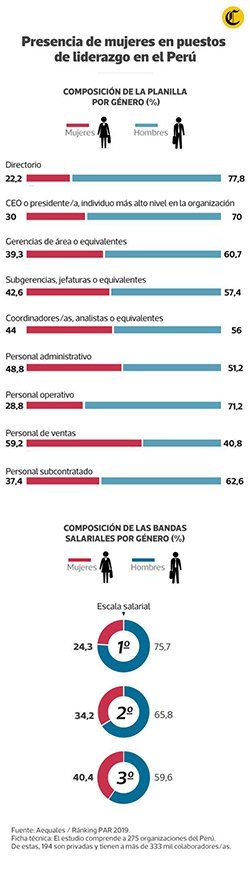

- Paola Villar S. Nota periodística: “El escaso acceso de mujeres a puestos de liderazgo en el Perú: ¿qué hacer para cambiar esta realidad?” en El Comercio: Economía. (marzo 2020)

Esta nota periodística contiene una serie de pequeñas infografías con estadística importante para entender los techos de cristales que impiden que las mujeres ocupen puestos de liderazgo en el Perú. El texto se vale de las reflexiones de Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP); Hugo Ñopo, investigador principal de Grade; y Cecilia Flores, fundadora de Women CEO Perú.

- Raúl H. Asensio. Artículo: “La revolución silenciosa Mujeres rurales jóvenes y sistemas de género en América Latina” en Revista Argumentos, Edición nº1, año 11, págs. 39 – 46. (2017)

En este artículo, Raúl Asensio nos muestra la situación de las mujeres rurales en América Latina, la cual pasa muchas veces inadvertida en ciertos ámbitos de la sociedad que mantienen los sistemas que reproducen la exclusión. En él, describe cómo son las mujeres rurales jóvenes, sus estrategias de vida, sus expectativas y anhelos; también, cómo se relacionan con otros actores del mundo rural, especialmente con los varones; asimismo, se muestran sus similitudes y diferencias con las mujeres urbanas.

- Selena Cueva. Publicación: “Moviendo la aguja: Acciones para cerrar la brecha de género en el sector privado” para Aequales y PwC, Lima. (2018)

La publicación recoge diversas experiencias del sector privado en el Perú, tanto modelos de éxito como de fracaso, de acciones que promueven el cierre de brechas de género. Las recomendaciones delineadas toman como punto de partida un análisis de las cifras del Ranking PAR de equidad de género en las organizaciones, realizado por Aequales en 2018 junto con la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú.

- Silvia Federici. Libro: El patriarcado del salario: críticas feministas al marxismo, traducciones de María Aranzazú Catalán Altuna, Carlos Fernández y Paula Martín Ponz, editorial Tinta Limón. (2018)

En El patriarcado del salario, Federici narra cómo hasta 1850-1860, el capitalismo se fundaba en lo que Marx denominó “explotación absoluta”. Esta consistía en un régimen laboral donde el horario de trabajo se extendía al máximo y se reducía al mínimo el salario. Sin embargo, esto afectó especialmente a las mujeres, quienes fueron relegadas al ámbito doméstico, retiradas de las fábricas y excluidas del salario. Es así como surge lo que Federici denomina el “patriarcado del salario”, el cual otorgó un inmenso poder de control y disciplina a los varones mientras desvalorizaba e invisibilizaba el trabajo de las mujeres. Posteriormente, cuando la mujer pudo obtener un trabajo asalariado, esto solo generó que gane una doble jornada: uno asalariado, generalmente fuera de casa; otro, no asalariado e invisibilizado, que es el trabajo doméstico, de los cuidados y de la reproducción.

- Silvia Federici. Libro: Revolución en punto cero: trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Traficantes de sueños. (2013)

En este libro se recopilan trece artículos de Silvia Federici publicados entre 1975 y 2010. El libro incluye algunos de los textos fundamentales sobre la campaña “Salarios para el Trabajo Doméstico”, el trabajo sexual, la invisibilidad del trabajo doméstico y reproductivo en EEUU en los años setenta. Asimismo, el libro problematiza la importancia de la lucha feminista en la globalización y genera una detallada crítica al capitalismo desde una perspectiva de género.

- Stéphanie Rousseau. Entrevista: LaRepública.pe, “Entrevista a la politóloga canadiense Stéphanie Rousseau, autora del libro “Mujeres y ciudadanía, las paradojas del neopopulismo en el Perú de los 90”. (2012)

En Mujeres y ciudadanía…, Stéphanie Rousseau busca repensar la noción de ciudadanía y su relación con las mujeres en el Perú en la década de los noventa, poniendo énfasis en el impacto negativo que tuvo el neopopulismo en las mujeres de las clases populares, que fueron las más movilizadas por el gobierno de Alberto Fujimori. Rousseau reflexiona sobre la importancia política de la diferencia de género y cómo integrar a la mujer tanto en el ámbito de la acción política como de la virtud cívica sin riesgos de segregación. El libro recoge tres estudios sobre el movimiento feminista, el movimiento de mujeres del sector popular urbano de Lima metropolitana y las mujeres activas en el ámbito de la política formal a escala nacional y local.

- Verónica Gago. Libro: La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo. (2019)

El protagonismo que ha alcanzado en los últimos años el movimiento feminista en Latinoamérica revela un profundo deseo de cambiarlo todo, del que también surge este libro. Verónica Gago postula “la huelga como lente, como punto de vista específico, para contornear algunas de las problemáticas actuales del movimiento feminista” (Gago, 2019, p.16). Esto le permite hacer una crítica incisiva sobre la teoría política bajo un diagnóstico de la crisis que propone una conexión urgente entre la violencia contra las mujeres y el patriarcado colonial de acumulación y gobierno.