términos para emprender la travesía

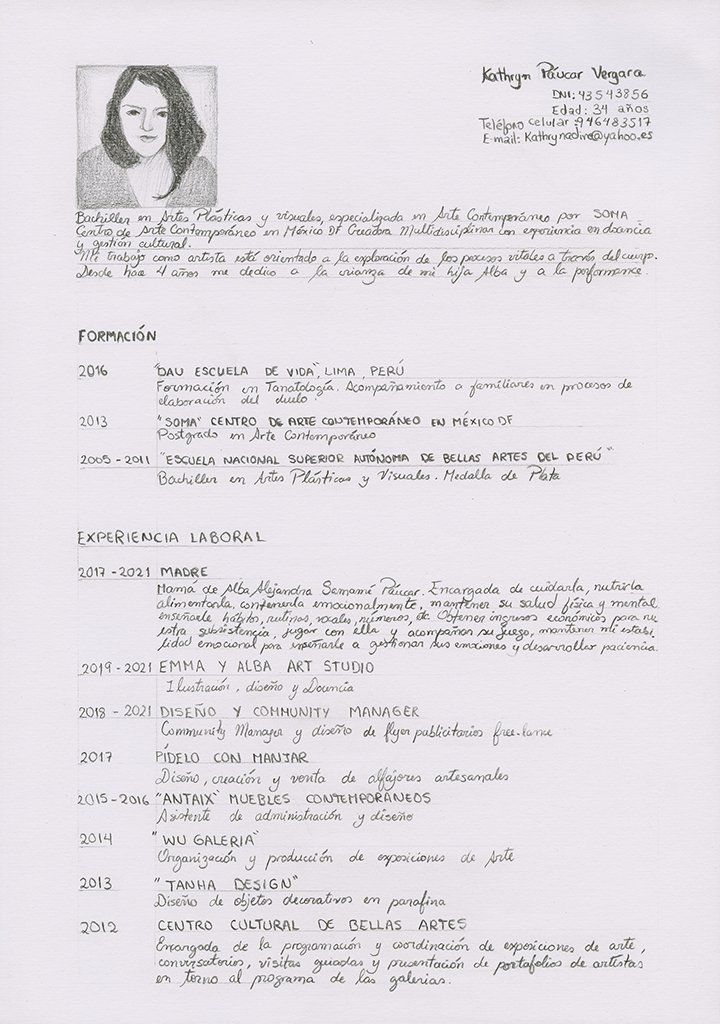

hacia las economías invisibles

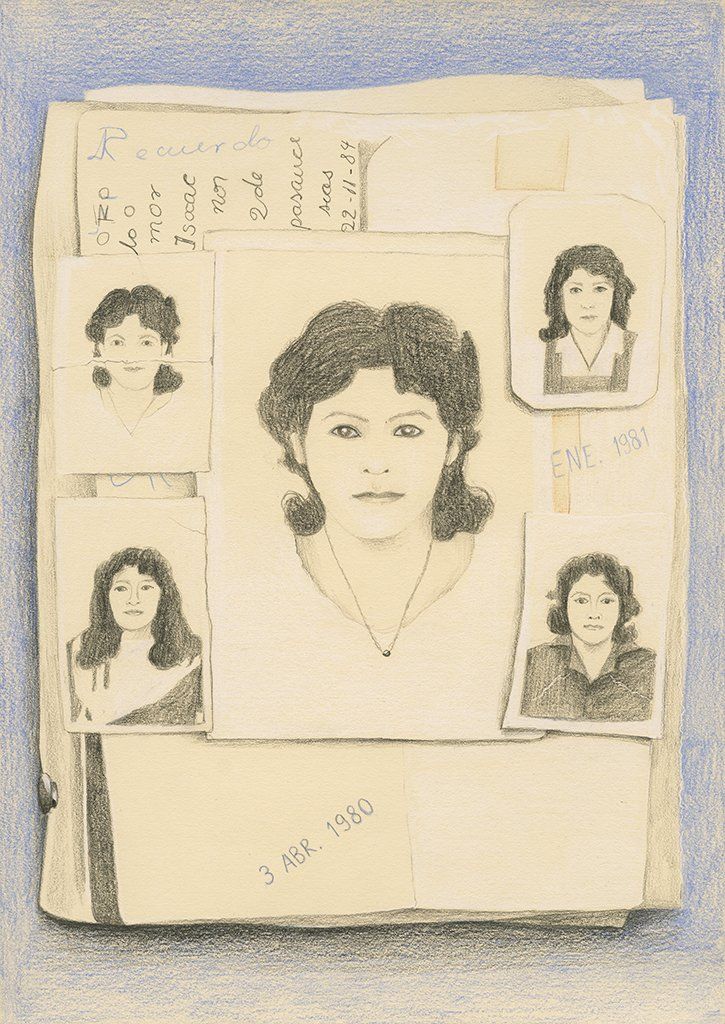

Hemos seleccionado 16 términos claves —muchos de ellos que emergen de las teorías de economías feminista— para poder ayudarnos a nombrar diversos elementos del universo del cuidado. Constituyen el primer grupo de herramientas que Prisioneras del amor brinda en la búsqueda de nombrar emociones, sensaciones e intuiciones que están sumergidas bajo estructuras invisibilizadas que enmarcan las imposiciones y costumbres a las que responden muchas de nuestras acciones. Los términos están pensados como una primera entrada hacia la preocupación por las economías invisibilizadas, pero también como una guía para quienes ya iniciaron esta travesía. Explayado visualmente por medio de dibujos desarrollados por Kathryn Páucar, el cuerpo visual de esta primera sección de la exposición es un generoso aporte de la artista. Ella comparte importantes fragmentos y lecciones de su vida como hija, madre, artista y feminista, los cuales sirven de guía para aterrizar cada uno de estos términos en vivencias del día a día.

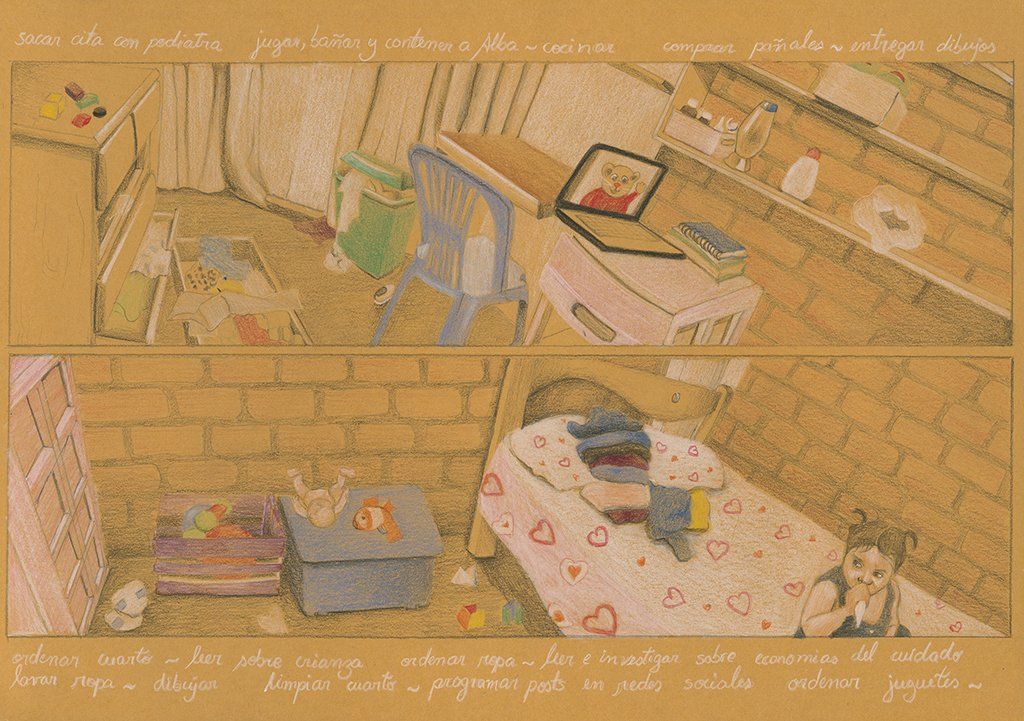

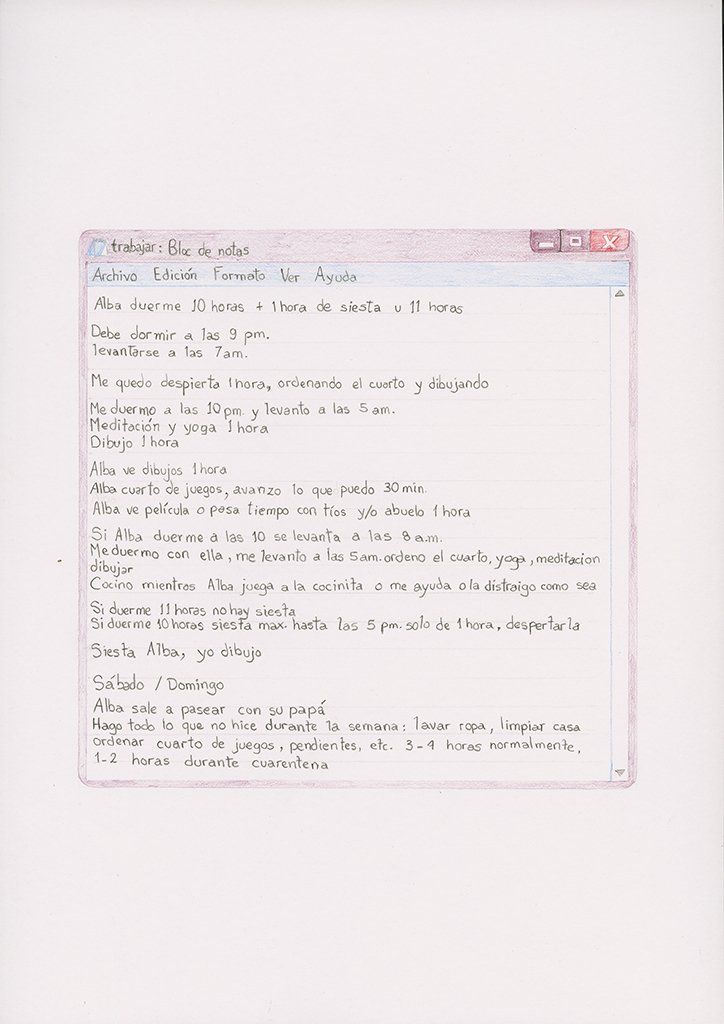

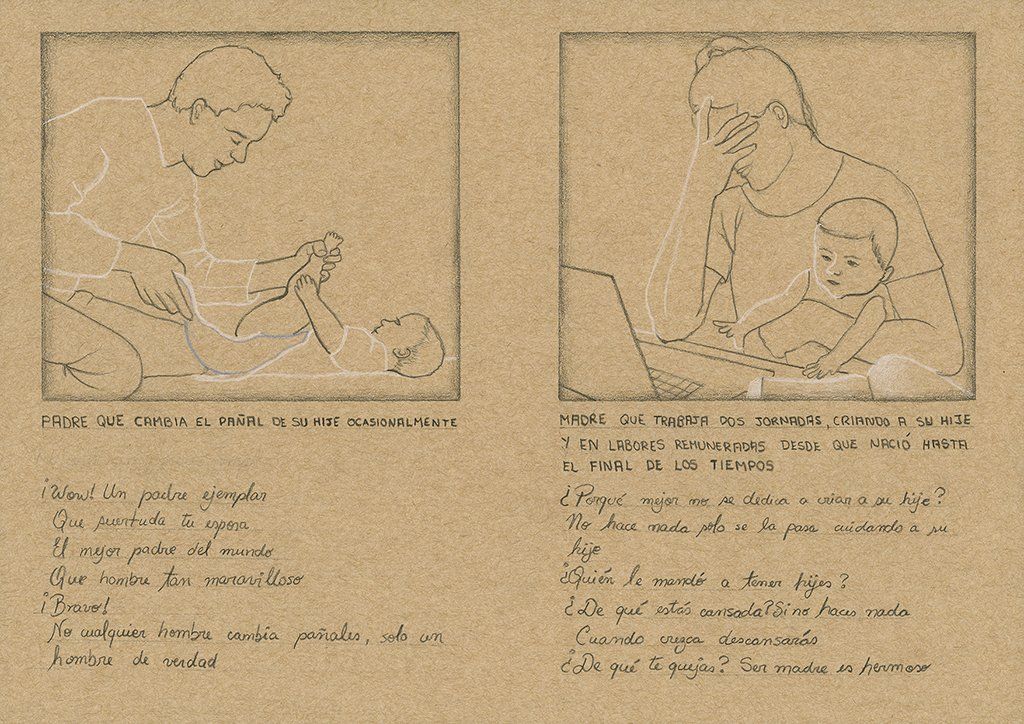

1. doble jornada

Concepto que describe el fenómeno de la modernidad en el que las mujeres tienen una presencia tanto en el ámbito productivo como reproductivo, y así se les asigna una doble carga de trabajo en un mismo espacio, tiempo y jornada. Se trata de un subproducto del capitalismo industrial a partir del cual se da una rígida división y asignación de distintas labores y espacios a distintos géneros. Esta distinción de esferas y ámbitos entre público/privado y productivo/reproductivo ha desencadenado que la presencia femenina y la labor de las mujeres sean solo entendidas como un medio de apoyo en la economía familiar, pero sin apreciar el valor de sus aportes y sin reconocimiento. La doble jornada supone una limitación en las posibilidades de empleo y construcción de una carrera profesional, así como una disyuntiva entre los ámbitos públicos y privados, entre empleo y trabajo doméstico-familiar. El término nos ayuda a entender las múltiples tareas que enfrentan hoy en día muchas mujeres, quienes tienen que emprender tanto una jornada reproductiva en las labores de cuidado, crianza y mantenimiento del hogar como una labor productiva en diversos trabajos remunerados.

2. Economía del cuidado

Entendemos el cuidado como un tipo de trabajo que incluye todas las tareas relacionadas con los procesos de cuidado realizadas al servicio de otro. Se refiere así al universo de trabajos no remunerados, como aquellos provistos en el entorno familiar, y a aquellos remunerados, provistos en guarderías, residencias de adultos mayores, escuelas, asistencia sanitaria y asistencia médica. El trabajo de cuidado es un elemento central para el desarrollo económico y el bienestar humano. Se trata de un concepto acuñado por economistas feministas con la misión de reconocer el trabajo no remunerado en los hogares, principalmente provisto por mujeres. El cuidado es la base de todas las economías de la actividad y del mercado económico, pero la economía formal lo ha desconocido por mucho tiempo. Los estudios dentro de la economía del cuidado han podido mostrar y evaluar desigualdades en las familias y los hogares. Así, han señalado cómo la responsabilidad del trabajo de cuidado cae sobre los hombros de las mujeres: son ellas quienes ven afectado el recorte de su tiempo personal y tiempo de dedicación a otras tareas. Leda M. Pérez concluye en su libro La economía del cuidado, mujeres y desarrollo lo siguiente:

"Nos acercamos a cumplir los primeros veinte años de un nuevo siglo y la esfera doméstica, y todo lo que ella conlleva —como la economía del cuidado— sigue teniendo cara de mujer. Asimismo, tanto el trabajo doméstico, como la labor del cuidado en todas sus formas, continúan siendo menos valorados que otras actividades, con peores sueldos y derechos recortados.” (Pérez, 2019, p.355)

3. Políticas de cuidado

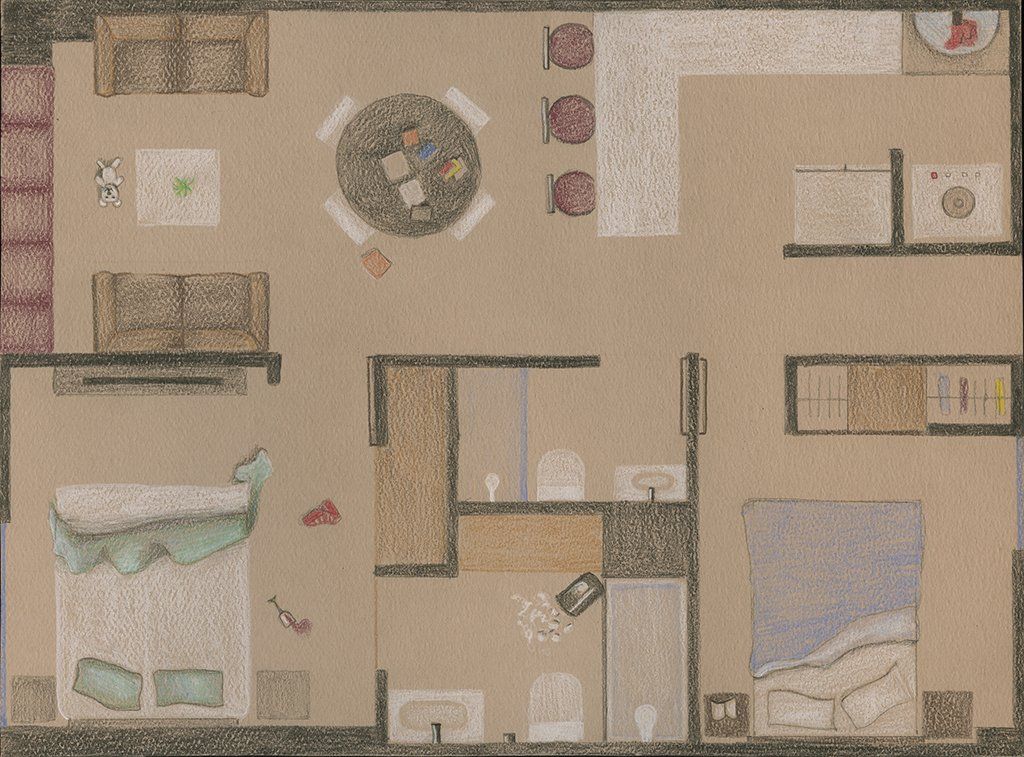

La CEPAL define las políticas de cuidado como “aquellas acciones públicas referidas a la organización social y económica del trabajo destinado a garantizar el bienestar físico y emocional cotidiano de las personas con algún nivel de dependencia. Estas políticas consideran tanto a los destinatarios del cuidado, como a las personas proveedoras e incluyen medidas destinadas tanto a garantizar el acceso a servicios, tiempo y recursos para cuidar y ser cuidado, como a velar por su calidad mediante regulaciones y supervisiones”[2]. En febrero de 2021, dicha institución publicó el Informe Especial COVID-19 Nº9,

La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad, el cual indica que la pandemia de la COVID-19 ha generado un retroceso de más de una década en los avances logrados en materia de participación laboral de las mujeres en América Latina y el Caribe. Dentro de las acciones sugeridas para una igualdad de género en recuperación, se recomienda invertir en la economía de cuidado y rediseñar los sistemas integrales de cuidado que fomentan la corresponsabilidad entre hombres, mujeres y el Estado para que no se recargue a las mujeres exclusivamente con trabajo no remunerado[3].

[2] Rico, M. N., & Robles, C. (2016). Políticas de cuidado en América Latina: forjando la igualdad.

[3] CEPAL, N. (2021). La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad.

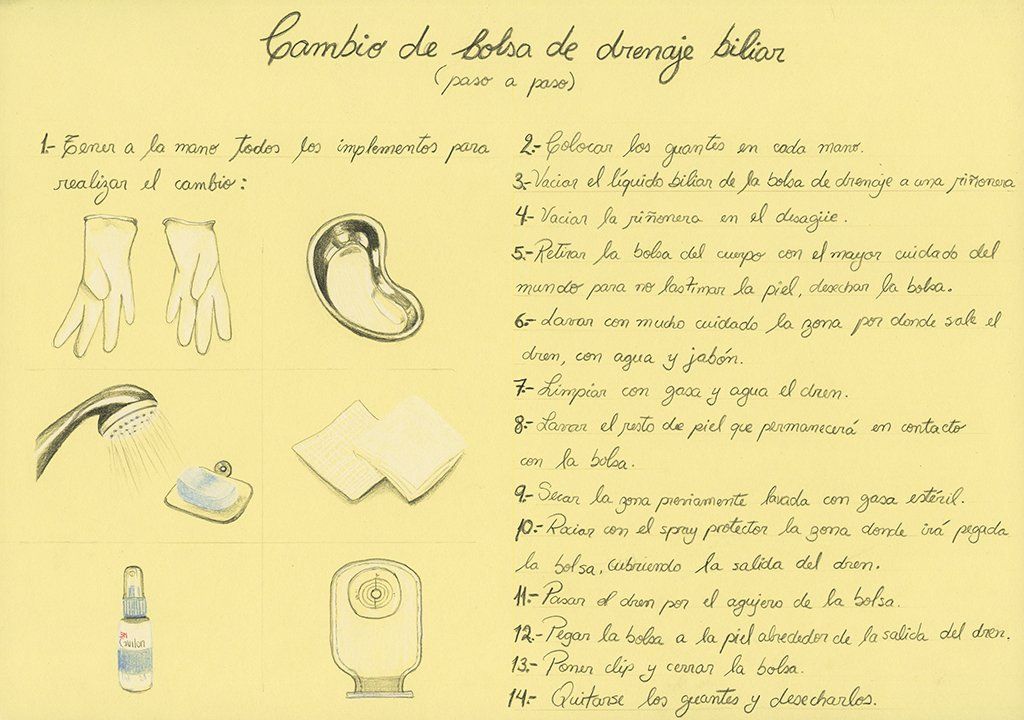

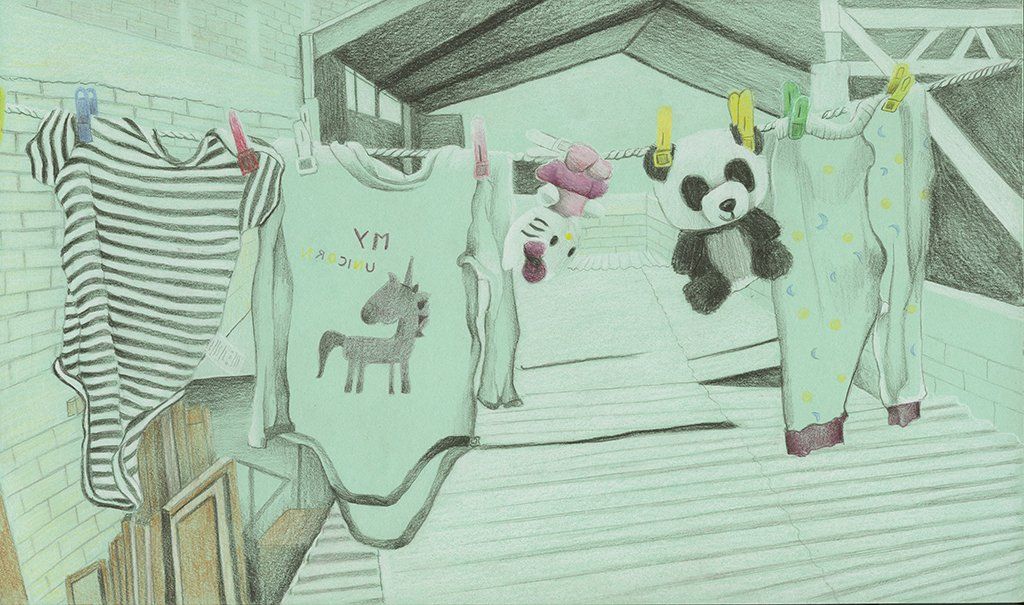

4. TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS NO REMUNERADOS

Se trata de todo trabajo no remunerado en el ámbito del hogar: desde los actos de organización de una casa hasta las actividades domésticas del día a día, como el cuidado de personas dependientes (niños, ancianos o personas enfermas). En la mayor parte del mundo, la mayoría del trabajo doméstico es realizado por mujeres. En el caso del trabajo doméstico no remunerado, se trata de una de las dimensiones menos reconocidas de la contribución de las mujeres al desarrollo y a la supervivencia económica de los hogares. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado se mide cuantificando el tiempo que una persona dedica a las labores domésticas y al trabajo de cuidado sin recibir ninguna remuneración alguna. Se suele considerar que el trabajo de cuidado y doméstico no requiere calificación alguna. Esto resta el aporte de las mujeres al desarrollo y reproduce la discriminación de género. A diferencia del trabajo productivo, el cual está sujeto a variables determinadas de tiempo, el trabajo doméstico debe llevarse sin falta cada día de la vida de una persona. Si hay personas que no lo realizan, siempre habrá otros que lo hacen por ellos.

5. TRABAJADORES DOMÉSTICOS REMUNERADOS

Personas que trabajan en tareas domésticas a cambio de un salario o una retribución monetaria. A pesar de que el trabajo doméstico remunerado es la forma más importante de empleo femenino en Latinoamérica, sigue siendo una de las menos reguladas. Esto implica que muchas de las mujeres que son empleadas como trabajadoras domésticas tienen que laborar bajo condiciones precarizadas, las cuales no velan por su seguridad ni por su integridad física y mental. El incremento de la demanda de servicios domésticos desencadenado por la incorporación femenina a la fuerza de trabajo, la ausencia de políticas públicas y servicios sociales que cubran necesidades domésticas y la dificultad de realmente conciliar el tiempo necesario entre la vida familiar y vida laboral han contribuido a la feminización de emigraciones por trabajo doméstico.

Así, se ha forjado una cadena de mujeres como únicas responsables por el trabajo doméstico y de cuidado. En el Perú, miles de trabajadoras domésticas históricamente han migrado desde contextos rurales a urbanos en búsqueda de la promesa de mejora social y económica, y muchas veces esta termina en abuso y explotación de sus cuerpos y labores.

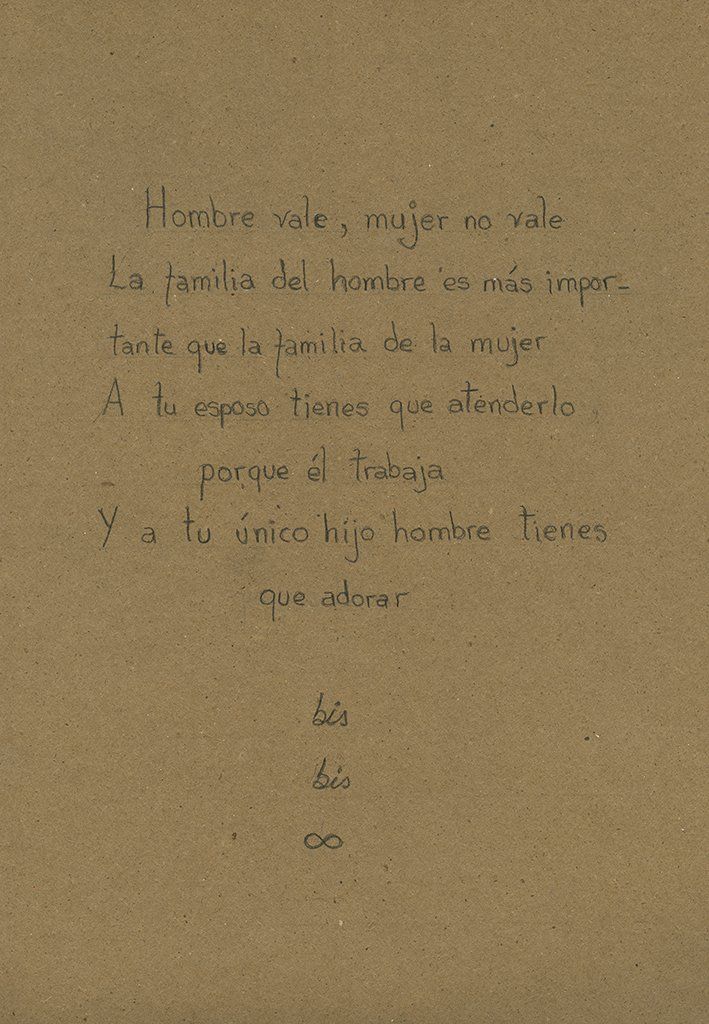

6. DIVISIÓN SEXUAl DEL TRABAJO Y DESVALORIZACIÓN DEL TRABAJO DE CUIDADOS

Se refiere a la construcción sociocultural de asignación tradicional de tareas y responsabilidades en función a lecturas conservadoras relacionadas al sexo biológico. Esta se apoya en el estereotipo de las mujeres como únicas responsables de la provisión de cuidados y los hombres como proveedores de ingresos. El proceso histórico por medio del cual se han dividido tareas entre hombres y mujeres ha construido una vinculación tradicional a cada género con dos espacios diferenciados: el espacio privado o reproductivo y el espacio público o productivo. Esta división de actividades se sostiene también en términos de la responsabilidad moral y biológica que ha causado una histórica disminuida participación ciudadana y laboral de las mujeres, una segregación en el trabajo remunerado y la construcción de una masculinidad normativa, la cual vincula al hombre con atributos rígidos como la fuerza física, racionalidad, control emocional y heterosexualidad. Asimismo, la división sexual del trabajo establece relaciones jerárquicas de poder a partir de las cuales las mujeres son recluidas a tareas sin reconocimiento público que están desvalorizadas. Esto condiciona a que las mujeres que sí pueden ingresar al sistema laboral estén acostumbradas a aceptar empleos más precarios y con mala remuneración. La obligatoriedad social del trabajo doméstico vinculado solo a las mujeres genera una gran ausencia de ellas en la política y en roles de liderazgo; además, crea un vacío en el desarrollo de políticas que aboguen por preocupaciones paternales y que permitan a los hombres innovar nociones de masculinidad. Muchas políticas de cuidado propician el concepto de la corresponsabilidad, entendida como la responsabilidad compartida que favorece la conciliación entre la vida familiar y laboral, para desafiar la actual división sexual del trabajo.

7. MACHISMOS Y MICROMACHISMOS

Conjunto de leyes, prácticas, comportamientos, actitudes, conductas y creencias que promueven de manera implícita o explícita perpetuar la opresión de las mujeres a nivel sexual, procreativo, económico, laboral, político y afectivo. Se aprenden y replican a manera de códigos sociales en la vida pública y privada. Usualmente el machismo se vale del desprecio por las mujeres en virtud de discursos biológicos; de esta manera, se mantienen el orden social de la división sexual del trabajo y otras construcciones socioculturales que discriminan y menosprecian a las mujeres. Los micromachismos, por otro lado, comprenden un abanico de maniobras interpersonales normalizadas, es decir, que suelen ser consideradas prácticas legitimadas por distintos entornos sociales. Estas se manifiestan como aparentes formas de presión baja para obtener dominio y establecer una relación de superioridad sobre las mujeres. Se utiliza el prefijo “micro” porque se considera que son formas de dominación casi imperceptibles, pero que apoyan a reforzar la división sexual del trabajo, el binario de género y los estereotipos de género, y así contribuyen con la perpetuación de la desigualdad entre hombres y mujeres.

8. PATRIARCADO

Se entiende como patriarcado al conjunto de sistemas sociales cuyas autoridades y figuras de liderazgo en las instituciones claves de poder político, económico, militar y religioso están meramente reservadas para los hombres, así como el privilegio social y de propiedad. El patriarcado se justifica en una serie de construcciones sociales como la diferencia sexual del trabajo, los estereotipos de género, la heteronorma y la división entre los ámbitos privados y públicos, que le valen para promover un sistema que construye una relación asimétrica entre hombres y mujeres. El histórico control masculino sobre la sexualidad, los discursos sobre las funciones reproductivas de las mujeres y el actual sistema económico predominante capitalista contribuyen con la perpetuación sistemática y universal del patriarcado como herramienta de opresión de las mujeres. El patriarcado tiene una relación interactiva con el capitalismo y ello se expresa en forma de estratos de dominación de las mujeres, por ejemplo, la falta de autonomía económica, la preponderancia masculina en el trabajo, el acoso sexual, la violencia de género y la ausencia o vulneración de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

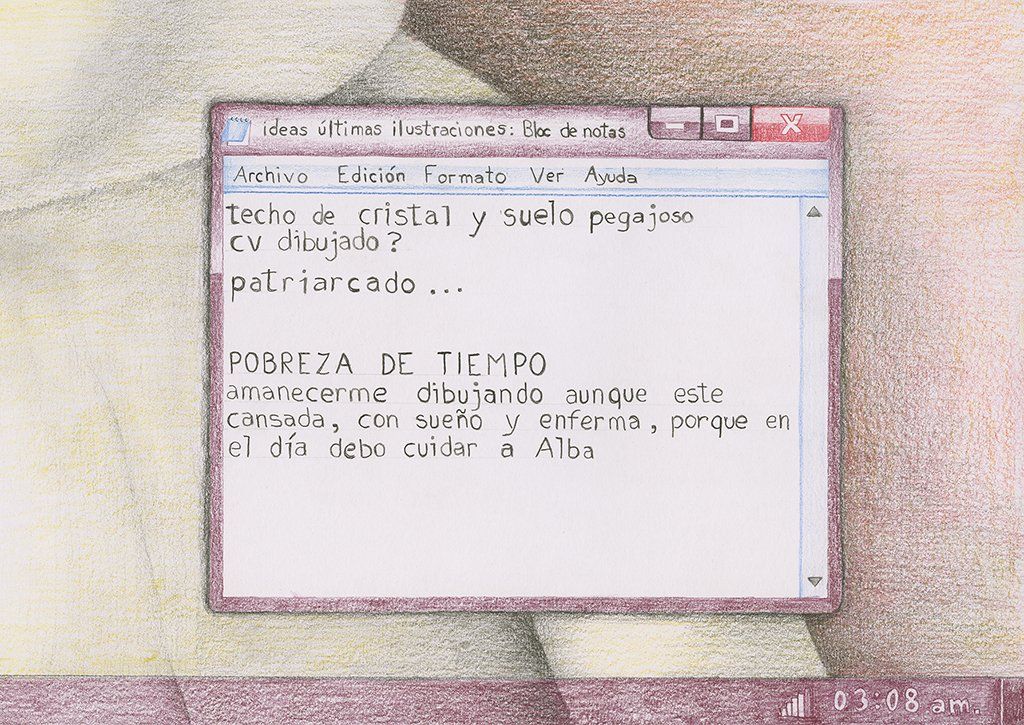

9. POBREZA DE TIEMPO

Arlette Beltrán y Pablo Lavado entienden la pobreza de tiempo como “pobreza que identifica como pobres a aquellos que, con el total de horas que se tiene en una semana, no pueden cumplir con los requerimientos mínimos de tiempo para el cuidado personal, las actividades del hogar, el trabajo remunerado, el ocio, entre otras actividades”. Dada la imperante división sexual del trabajo que somete a muchas mujeres a una doble jornada laboral, es justo decir que la pobreza de tiempo es más prevalente entre mujeres que hombres. Las investigaciones de pobreza de tiempo forman parte de miradas multidimensionales a la pobreza, las cuales funcionan como una apreciación de todo el tiempo requerido para el trabajo doméstico y no remunerado, el ocio, los cuidados, las actividades educativas, la recreación y el descanso. Para delimitar la pobreza de tiempo, se hace uso de una herramienta de medición conocida como “encuestas de uso de tiempo”. Estas suelen confirmar en cifras la sospecha de que efectivamente son las mujeres quienes invierten mayor tiempo en actividades reproductivas y de cuidado y, por lo tanto, este es grupo que suele sacrificar momentos de cuidado personal, ocio y descanso.

10. TECHO DE CRISTAL Y SUELO PEGAJOSO

El “suelo pegajoso” y el “techo de cristal” son dos términos que nombran las barreras invisibles culturales que impiden que las mujeres asciendan de posiciones de poder en las estructuras jerarquizadas de las organizaciones, instituciones y espacios donde trabajan. En el caso del término “techo de cristal”, se alude a la imagen de un techo invisible que impide el ascenso de mujeres y cuyo material obstaculiza su identificación. Está construido por rasgos que son difíciles de detectar en los espacios laborales y que están íntimamente implicados, en complicidad con la estructura social patriarcal que se extiende en prejuicios, para no confiar en que las mujeres asuman puestos de responsabilidad, entre ellos, la división sexual del trabajo. Se trata de un entramado complejo de sesgos de género y prejuicios que parecen no existir dado que se han construido históricamente y perpetuado de generación en generación. Por otro lado, el “suelo pegajoso” da nombre al hecho de que muchas mujeres sigan atadas a tareas de cuidado y organización familiar, comprometidas con una doble o triple jornada por haber nacido mujeres. Ello impide su incorporación en el mercado laboral y su crecimiento profesional. Así, sus pies están pegados a un piso que les impide despegar.

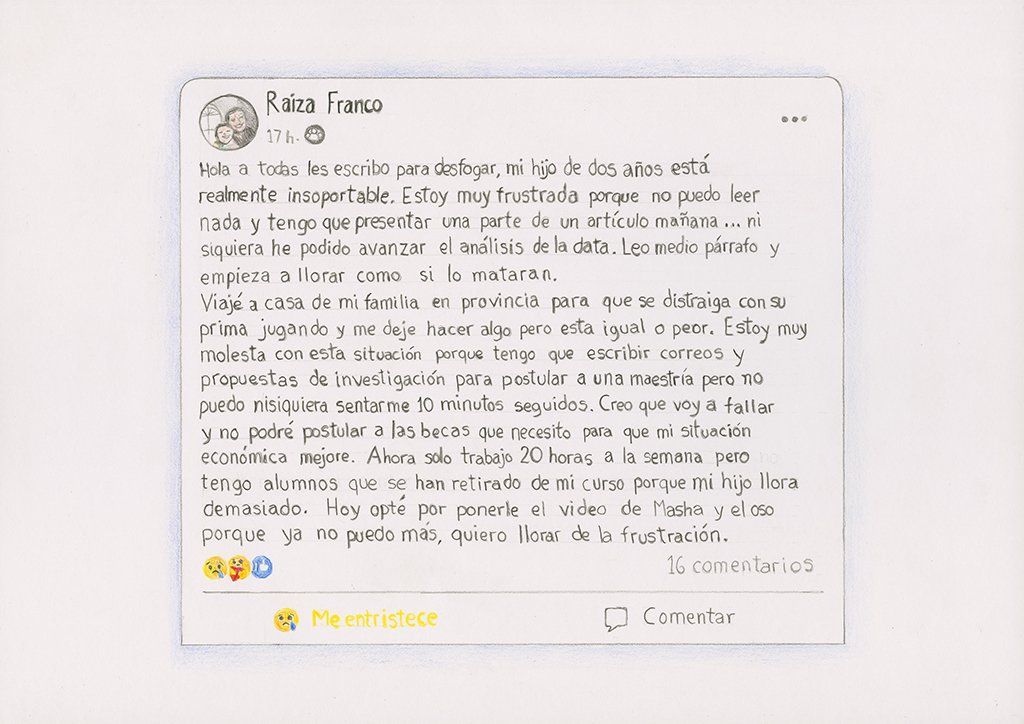

11. PRISIONERAS/OS DE AMOR

La economista Nancy Folbre describe como “prisioneros de amor” a quienes trabajan brindando cuidados remunerados —como enfermeros, profesores, terapistas—, quienes experimentan en sus labores una exigencia social de afecto hacia los receptores de cuidados. El trabajo de cuidados es una labor que implica tiempo y un interrelacionar complejo de carácter obligatorio y amoroso, que otorga una dimensión emocional y moral entre cuidador y cuidado. Esta relación afectiva que se puede desarrollar entre emisor y receptor de cuidados dificulta una conciliación entre el reclamo de derechos laborales y la práctica de su labor. Nancy explica que, por ejemplo, muchos enfermeros sienten tener capacidades limitadas para declararse en huelga, pues esto puede amenazar con el bienestar de sus pacientes. Son prisioneros de amor en una cárcel de escasos derechos laborales.

Vale acá preguntarnos: ¿por qué se asume que los trabajos de cuidados se deben hacer de forma desinteresada? Se puede buscar respuesta en la despolitización histórica del espacio doméstico y en la división sexual del trabajo que, adoptando una lectura esencialista del sexo biológico, norma que las mujeres tendrían características que las harían más aptas para el cuidado y que el espacio doméstico es el único para su desempeño. El trabajo de cuidados permanece un espacio altamente feminizado y despolitizado porque está inmerso en estructuras históricas que plantean el otorgamiento de cuidados de manera obligatoriamente desinteresada y afectiva.

Si bien el término que acuñó Folbre originalmente en inglés habla tanto de mujeres y hombres como prisoners of love, y en cierto modo todos nos vemos de alguna forma u otra afectados por la prisión del amor, la actual crisis sanitaria en que nos vemos inmersos ha generado una factura emocional y física muy alta para las mujeres en particular. Muchos de los campos profesionales de cuidados remunerados, como el de educación y salud, están compuestos en su gran mayoría por mujeres. Y son las mujeres, en la pandemia, quienes se han visto más afectadas en términos de pérdida de trabajos remunerados y mayor carga de labores domésticas.

La exposición toma este concepto como título porque recoge esa disyuntiva entre la obligatoriedad y el amor detrás del trabajo de cuidados; así, trata de visibilizar los trabajos de cuidados como una travesía en la búsqueda de derechos laborales para una vida justa y balanceada para aquellas mujeres que pagan la factura más grande del cuidado en sus cuerpos. Ellas son prisioneras del amor y del sentido de obligación, inclusive cuando no hay pago justo por cuidar de sus hijos, pacientes, estudiantes, padres, casa: ellas sostienen la economía del cuidado.

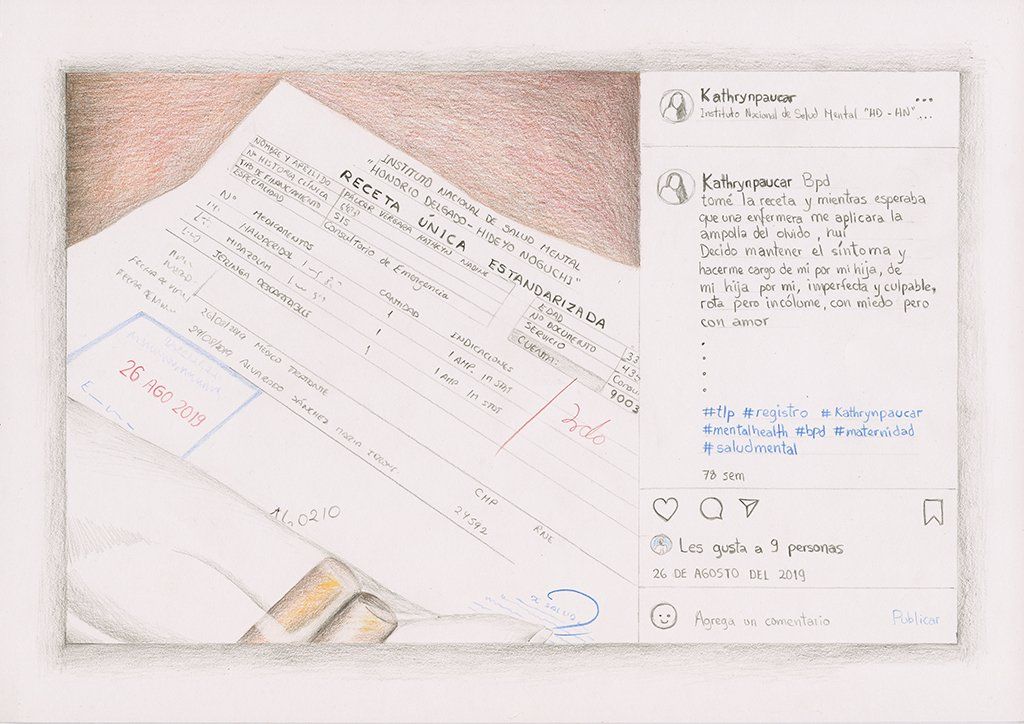

12. "LO PERSONAL ES POLÍTICO"

Las experiencias personales de las mujeres han sido históricamente subordinadas, no atendidas y muchas veces negadas dado que la estructura social patriarcal dominante las entiende meramente como asuntos privados, que no pertenecen a la esfera pública y que, por lo tanto, no merecen atención fuera del espacio doméstico. Este popular lema, empleado desde la segunda ola del feminismo por diversas mujeres, hace frente a la naturaleza sistemática de la opresión de las mujeres, la cual ha invisibilizado que la política y lo político se gestan desde lo personal y también se esbozan y articulan en espacios íntimos.

13. PRIVILEGIO

Concepto que señala la desigualdad social sistémica originada porque ciertos grupos de personas guardan ventajas relativas sobre otros grupos; considera diferencias que implican un trato distinto en diversos contextos debido a etnia, género, clase social, edad, orientación sexual y discapacidad. Cada individuo forma parte de una compleja matriz de categorías y contextos, y se ve de algunas formas privilegiado y de otras, desfavorecido. El privilegio ha sido históricamente el único lente bajo el cual se piensa la “norma” y lo “visible”. Es así que vemos cómo se han institucionalizado muchísimos privilegios que no se perciben como un producto histórico y construido y externo a nuestras posibilidades y decisiones personales. La mayoría de personas tiene dificultades en reconocer sus diversos privilegios dado que se piensa que ello es una manera de admitir que sus éxitos no son fruto únicamente de esfuerzos propios. El privilegio se otorga de formas invisibles para sus receptores, pero estas se vuelven visibles para quienes desposeen esas herramientas de beneficio personal.

En esta exposición nos interesa explorar cómo el privilegio crea brechas de desigualdad social e implica distintas responsabilidades, posibilidades y tratos dependiendo del género y de la clase social. Como hemos explorado anteriormente con el término “economía del cuidado” y la “división sexual de trabajo”, existen discursos que crean desigualdades entre mujeres y hombres, los cuales implican el enajenamiento y la exclusión de mujeres y hombres de distintos espacios políticos, domésticos, laborales, afectivos. La cadena de la economía de cuidados, exclusivamente manejada por mujeres, ha provocado que cuando muchas de ellas pueden acceder a un puesto laboral, deciden pasarle la posta del trabajo de cuidado a otra mujer; esta última, generalmente, proviene de una clase social baja, que la ha condicionado a que no pueda acceder a los mismos privilegios educativos y sociales, por lo que su entrada al mundo laboral solo será posible a través de este tipo de trabajos.

14. HETERONORMATIVIDAD

Régimen impuesto en la sociedad, dentro de los ámbitos político y económico, que favorece relaciones sexuales afectivas heterosexuales mediante diversas instituciones que presentan la heterosexualidad como único modelo válido para el funcionamiento de sociedades patriarcales. Asimismo, dentro de la heteronorma, los únicos narradores y personajes de la historia se dividen entre lo masculino y lo femenino, pero la hegemonía masculina dicta una masculinidad dominante y una feminidad subordinada que han construido históricamente roles sexuales estereotipados a través de distintas herramientas de opresión y subordinación. Estas se sostienen por pactos implícitos que ocasionan que las mujeres no tengan el mismo poder en distintas ramas de la vida, por ejemplo, en la laboral, como ya se ha explicado por medio de los fenómenos del techo de cristal y el suelo pegajoso. En sociedades heteronormativas, la única opción binaria de identificarse como hombre o mujer desencadena una falta de elección posible en cuanto al comportamiento social y sexual. Ello condiciona que solo los individuos que sientan y expresen deseo por género opuesto sean integrados en la sociedad. La heteronorma se alimenta de invisibilizar otras formas de sexualidad y de construcción de género, y reprime la autoexpresión fuera del binario de género.

15. NUEVAS MASCULINIDADES

Búsquedas hacia la construcción de alternativas al modelo hegemónico y heteronormado del hombre, que sigue siendo practicado por muchas sociedades patriarcales. Dichas búsquedas se ven nutridas por diversos enfoques de género, los que sirven como herramientas para cuestionar el sistema que vincula la masculinidad con la violencia, la castración emocional y la eliminación de las tareas de cuidado y vida doméstica. La creación de nuevas masculinidades se está dando por medio de la generación de espacios de deseducación contra los efectos del sistema patriarcal que promueve la obligatoriedad de atributos de masculinidad. Estos espacios permiten estudiar de cerca el impacto del machismo en la construcción de códigos y comportamientos machistas y homofóbicos.

En los últimos veinte años, se viene hablando de la construcción de familias diversas y nuevas paternidades. La visibilización de las experiencias de familias monoparentales y las críticas feministas sobre paternidades ausentes en las labores domésticas y de cuidados han motivado un más cercano cuestionamiento de la expectativa social sobre la responsabilidad paterna exclusivamente vinculada a la provisión económica. Los nuevos ideales de la paternidad están asociados con una mayor participación en la crianza, corresponsabilidad en las labores domésticas y abandono de actitudes autoritarias.

16. FEMINISMO Y FEMINISMOS

El feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos sociales, económicos, políticos y sociales que busca y vela por el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Para ello supone la toma de conciencia y movilización de las mujeres como colectivo, además de la creación de herramientas que estudien la dominación y explotación que el patriarcado ha causado sobre este grupo social. El trabajo logrado por las herramientas feministas de cuestionamientos al patriarcado ha permitido la promoción de los derechos de las mujeres, el salario equitativo, la posesión de propiedades, la educación, las licencias por maternidad, los derechos reproductivos y la integración social. La emergencia de la interseccionalidad como paradigma de estudio y entrada a la vida ha contribuido a comprender las interconexiones e interdependencias de los distintos sistemas de dominación. Ello ha posibilitado la gestación y desarrollo de los feminismos de la diferencia económica, étnica, social, los cuales construyen diversos caminos de encuentro en luchas de opresión. Así, los feminismos expresan la plurivocidad necesaria en donde sean más las herramientas que nos ayuden a deconstruir el impacto del patriarcado en las sociedades contemporáneas.